[作業療法士K]

2025年07月16日

”作業療法士K”のガチで解説シリーズ ②血行力学性脳梗塞(前回続き)

今週は雨が多いですが、やっぱり暑いですね。

作業療法士Kです。

今回のお話は、前回の『①夏に起きる脳梗塞のこと知っていますか?』の続きです。

前回をまだ読んでいないあなた様は読んでいただけると喜びます。

この記事を待っていた方(いるのかな?)お待たせしました。

早速、本丸である血行力学性脳梗塞について話していきますね。

では、始めましょう。

ウキウキ~♪リハビリテーション!

血行力学性脳梗塞

さっきから当たり前のように『血行力学性脳梗塞』と言ってしまっていますが、血行力学性脳梗塞とはどのようなものでしょうか?

結論から申し上げます。

血行力学性脳梗塞とは

脳に流れる血液量が一時的または持続的に不足し、脳の一部が虚血状態(血流が足りない状態)になって発症する脳梗塞 です。

なぜ夏に起きやすい脳梗塞なのか

タイトルの『夏に起きる』のとおり、血行力学性脳梗塞は夏に起きやすいと言えます。

それは、なぜなのか。

血行力学性脳梗塞は虚血(血液量の不足)によって起こります。

(血液量というのは体重のおおよそ7~8%程度で体重50kgの成人だと4L~4.5Lほど)

体内の水分量と血液量は密接に関係しています。

つまり、脱水状態(体内の水分量の低下)になることで

体内の血液量が低下し、脳実質に必要な血液が足りなくなることで栄養が行き渡らず

脳細胞の壊死が起きるのです。

夏は熱中症に代表されるように、水分不足になりやすい季節です。

そのため、血行力学性脳梗塞が起きやすい環境だと言えます。

発生機序をもう少し詳しく

血行力学性脳梗塞が発症する機序をもう少し詳しく説明します。

前述のように、血液量の不足によって起こる訳ですが

実は血液量が不足する血管(脳のエリア)というのはその構造上、決まってきます。

みなさんは『分水嶺』という言葉はご存じでしょうか?

この言葉を広辞苑で引くと

❶分水界となっている山脈や山稜のこと

❷物事の成り行きが決まる分かれ目、転換点

と2つの意味があるようです。

このうち『❶の分水界となっている山脈や山稜のこと』 について図解します。

山稜に向かって降ってきた雨粒(=水分)は山稜の頂上に当たり

山稜の傾斜に沿って流れ、溜まっていきます。

図のように山稜の左右には豊富に水分が溜まっている状態です。

山稜の頂上部分は、左右の水分溜まりの境界となり、

左右どっちつかずの位置のため、水分が少ない状態です。

この境界部分のことを分水嶺と呼びます。

実は、この分水嶺に当たる部分が脳内にも存在します。

脳内のどういった部分が分水嶺と同じような構造に当たると思いますか?

ヒントは・・・『何かと何かの境界』ですよ。

脳の構造上の分水嶺とは

まずは、前提知識として、脳を栄養する血管は非常にたくさんあります。

そして、脳のどの場所を栄養するのかは、血管によって担当が決まっています。

これで、ピンとくる人はピンときましたね?

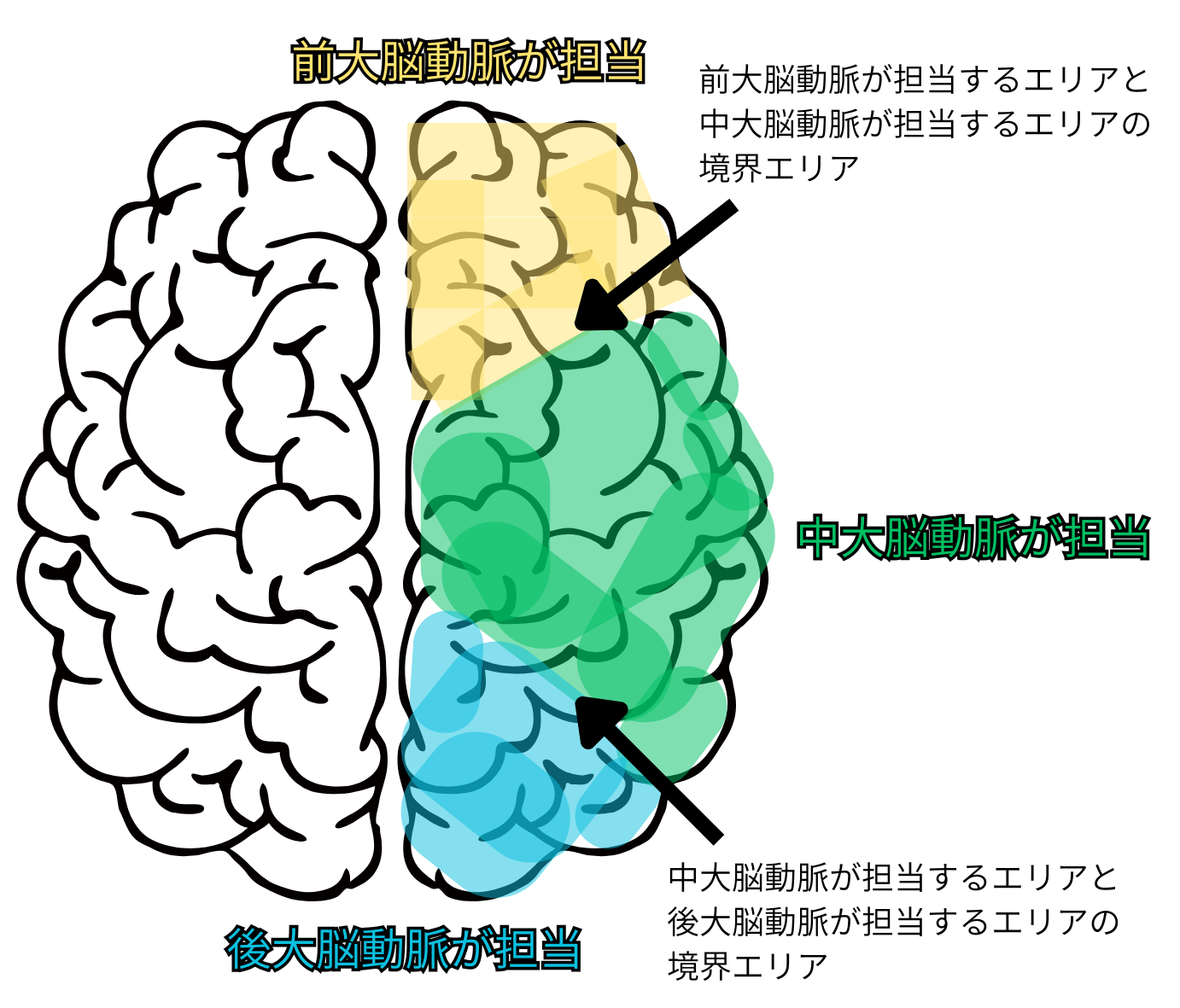

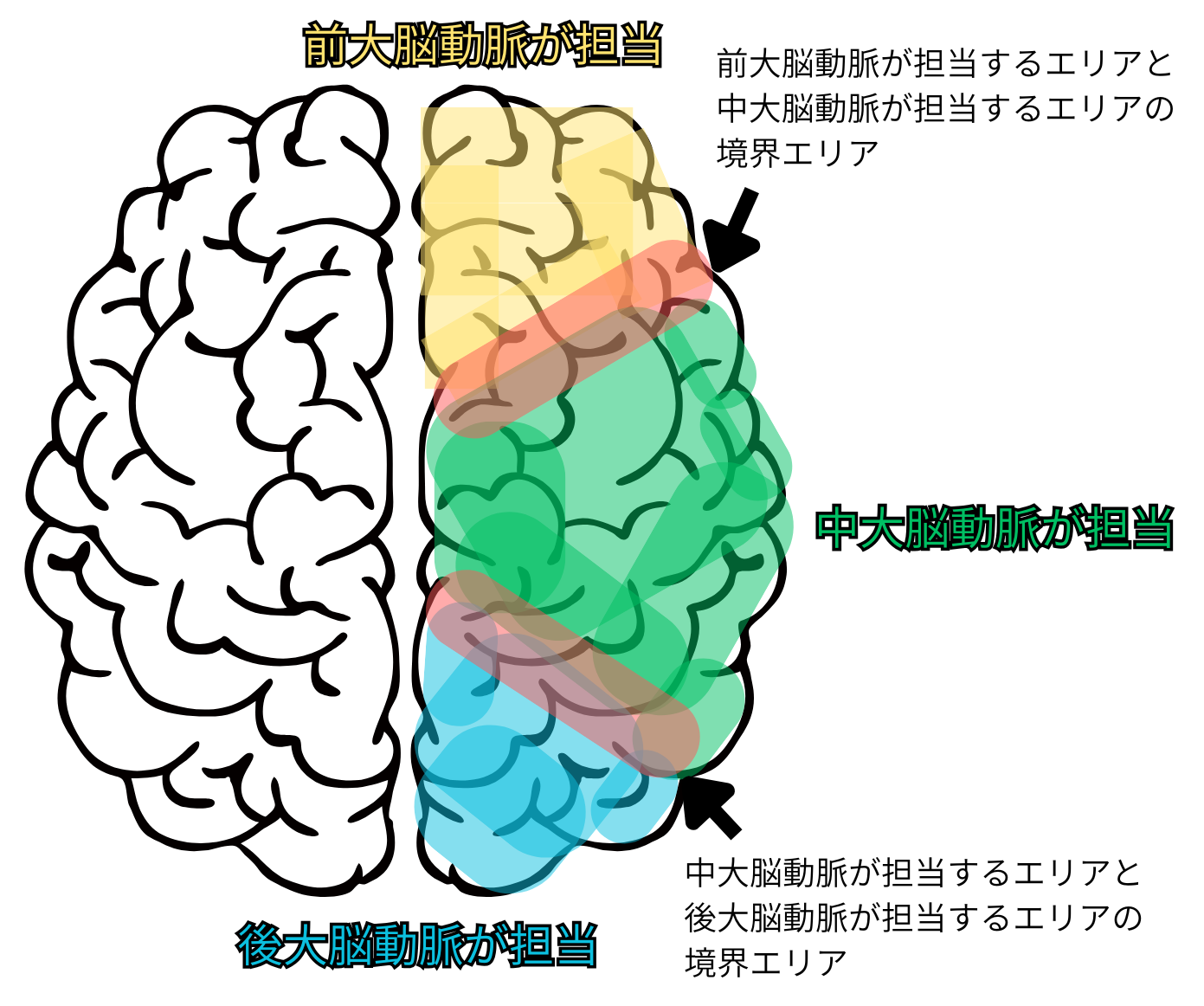

上の図をご覧ください。

黄色のエリアは前大脳動脈という名前の動脈が栄養を担当しているエリア

緑色のエリアは中大脳動脈という名前の動脈が栄養を担当しているエリア

青色のエリアは後大脳動脈という名前の動脈が栄養を担当しているエリア

黒矢印で刺している部分はエリアの境界です。

赤色で示したエリアが虚血になりやすい部分となります。

赤色で示したエリアが虚血になりやすい部分となります。つまり、脳の構造上の分水嶺となります。

どっちの血管が栄養を担当するのか曖昧なエリアということです。

このようなエリアは脱水などで血液量が減った時に、

真っ先に血液の供給が届かなくなる部分となります。

構造上、血液量不足となるもうひとつの理由

脱水時に血液量不足となる構造上の理由がもうひとつあります。

とっても単純な理由です。

では、クイズです。

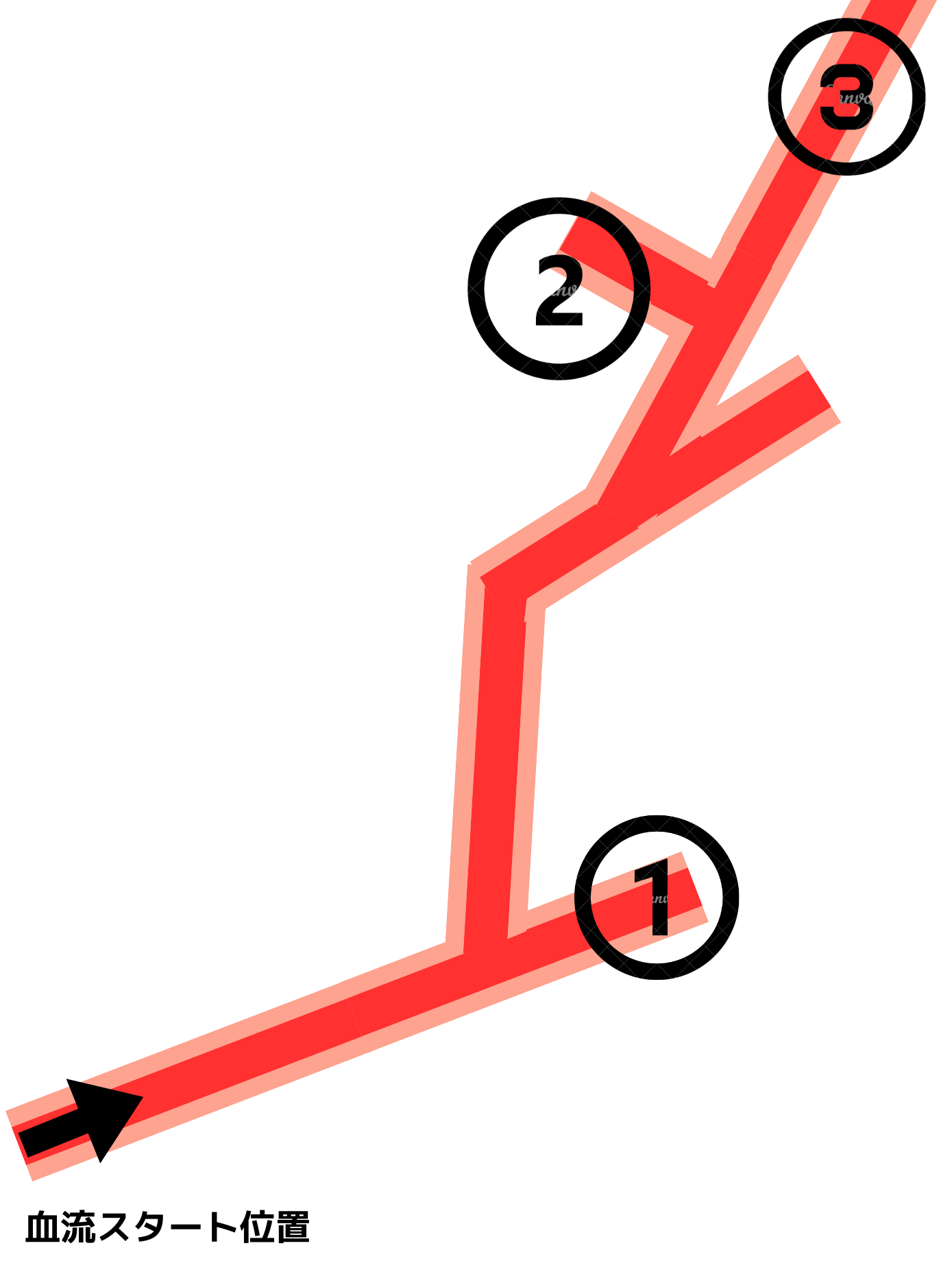

下の図をご覧ください。

黒矢印の位置から血流がスタートするとして、

①②③のうち最も虚血になりやすい場所はどれでしょうか?

答えは簡単。③ですよね。

なぜかというと、血流のスタート位置から最も遠いからですね。

それでいて、遠位部になればなるほど血管というのは細くなっていきます。

内径が狭くなることで通れる血液量は少なく、またポアズイユの法則により

血管抵抗が大幅に高くなります。

血管抵抗が高いということは、それだけ血管壁を押す力(血圧ですね)がないと

狭い血管内を血液が進むことが難しくなります。

(血圧=心拍出量×血管抵抗 / 心拍出量が下がると血圧は下がる)

対策は?

血行力学性脳梗塞の発生機序についてお伝えしてきました。

このように、血液量(水分量)不足で脳梗塞になることもあるのです。

暑い夏の日、熱中症を予防するために『水分を摂りましょう』をよく聞くと思います。

実は、それは血行力学性脳梗塞の予防にもつながっているのです。

逆にいうと、「熱中症かな?」と思っても、脳梗塞の可能性もある。

ということが言えると思います。

そういう可能性があるということを知っているだけでも、

いざという時の助けになったり、普段の支援に厚みがでると思うのです。

次回予告

ここまで長々と読んでいただき、ありがとうございました。このブログをずっと見てくれている人は気づいたかもしれませんが

ひざ痛対策編の次回予告で「次はハムストリングスのストレッチ」をテーマに

しますねとか言っておいて、いきなり脳梗塞の話になって申し訳ありませんでした。

そちらは機会があれば、また・・・ということでご了承ください。

という訳で(どういう訳だ?)

作業療法士Kでしたー!それではまた次回お会いしましょう~!

ウキウキ♪リハビリテーション!