[作業療法士K]

2025年07月10日

”作業療法士K”のガチで解説シリーズ ①夏に起きる脳梗塞のこと知っていますか?

毎日暑いですね。

作業療法士Kです。

梅雨が明けた?と思ったら今週末から来週にかけて、雨が続くみたいですよ。

少し暑さが和らいでくれると良いですね。

今回のお話は、こんな暑い夏に起きる特徴的な『脳梗塞』についてです。

絶対にタメになりますので、最後まで読んでください!

では、始めましょう。

ウキウキ~♪リハビリテーション!

脳梗塞という疾患の基礎の基礎の基礎

脳梗塞という疾患、どのようなご病気かはみなさんご存じかと思います。ただ、今回はもう少し脳梗塞という病気を掘り下げてみましょう。

臨床場面でよく使う脳梗塞の分類として、臨床病型分類というものがあります。

また、違う分類として、発生機序分類というものもあります。

リハビリテーションの世界では、割と常識的な範囲の知識です。

まずはこの2種類の分類について簡単にお伝えします。

臨床病型分類とは

臨床病型分類とは、発症様式や原因、病歴、画像所見などから総合的に判断して分類する方法です。臨床場面で使いやすい分類で、日本ではポピュラーです。

適切な治療方法の選択や予後の予測などにおいて重要になります。

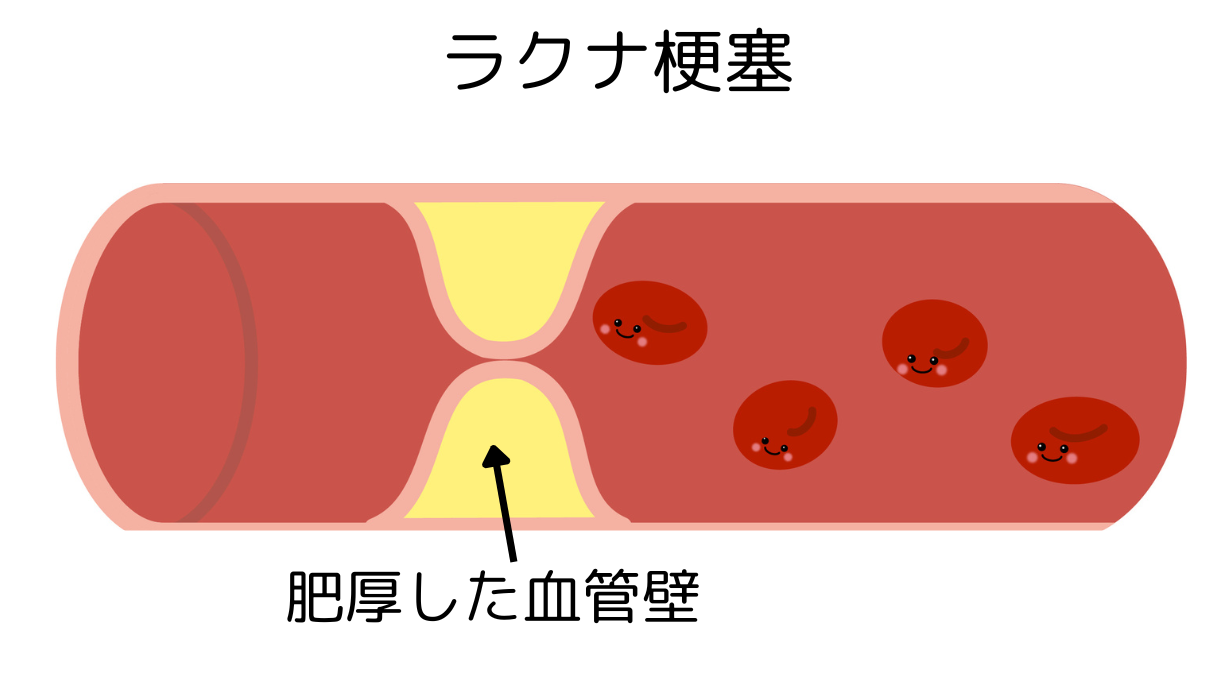

①ラクナ梗塞

脳の深部にある細い動脈(穿通枝:せんつうし)が詰まることで起こる、

小さくて限局した脳梗塞。

穿通枝の狭窄はリポヒアリノーシスによるもの。

リポヒアリノーシス=

高血圧や加齢の影響で、穿通動脈の血管壁が変性し、内腔が狭くなる病変。

血圧というのは、血管壁を押す力の事な訳で、血管壁が強く押されると

負けじと分厚くなって対抗しようとするのです。

そしたら、元々細い動脈である穿通枝はすぐに狭くなって血液が通らなくなります。

つまり、何か物体(血栓など)が血管に詰まって起きている訳ではなく、

血管壁の肥厚によって通り道が狭くなり血流が届かなくなって起きる脳梗塞。

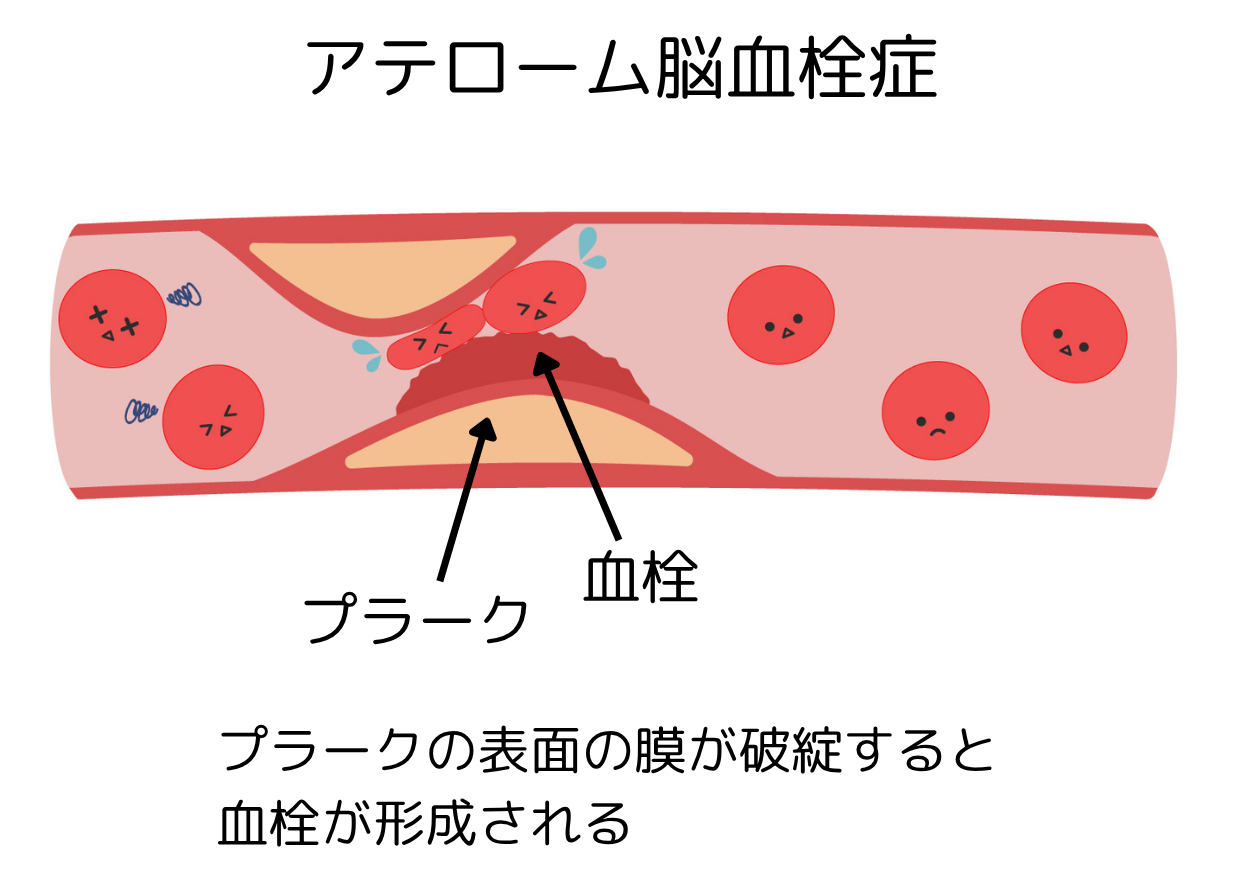

②アテローム性脳血栓症

高コレステロール等に由来し形成されたプラーク(粥腫)によって

脳や頚部の大きな動脈が狭窄・閉塞し、脳の血流が遮断されることで発症する脳梗塞。

プラークから剥がれた血栓が遠位部のより細い血管まで流れ、

血管を閉塞させることでも起こる。

(いわゆる、Artery to Artery Embolismという病態)

つまり、プラークに代表される物体(血栓)が血管に詰まることによって起きる脳梗塞。

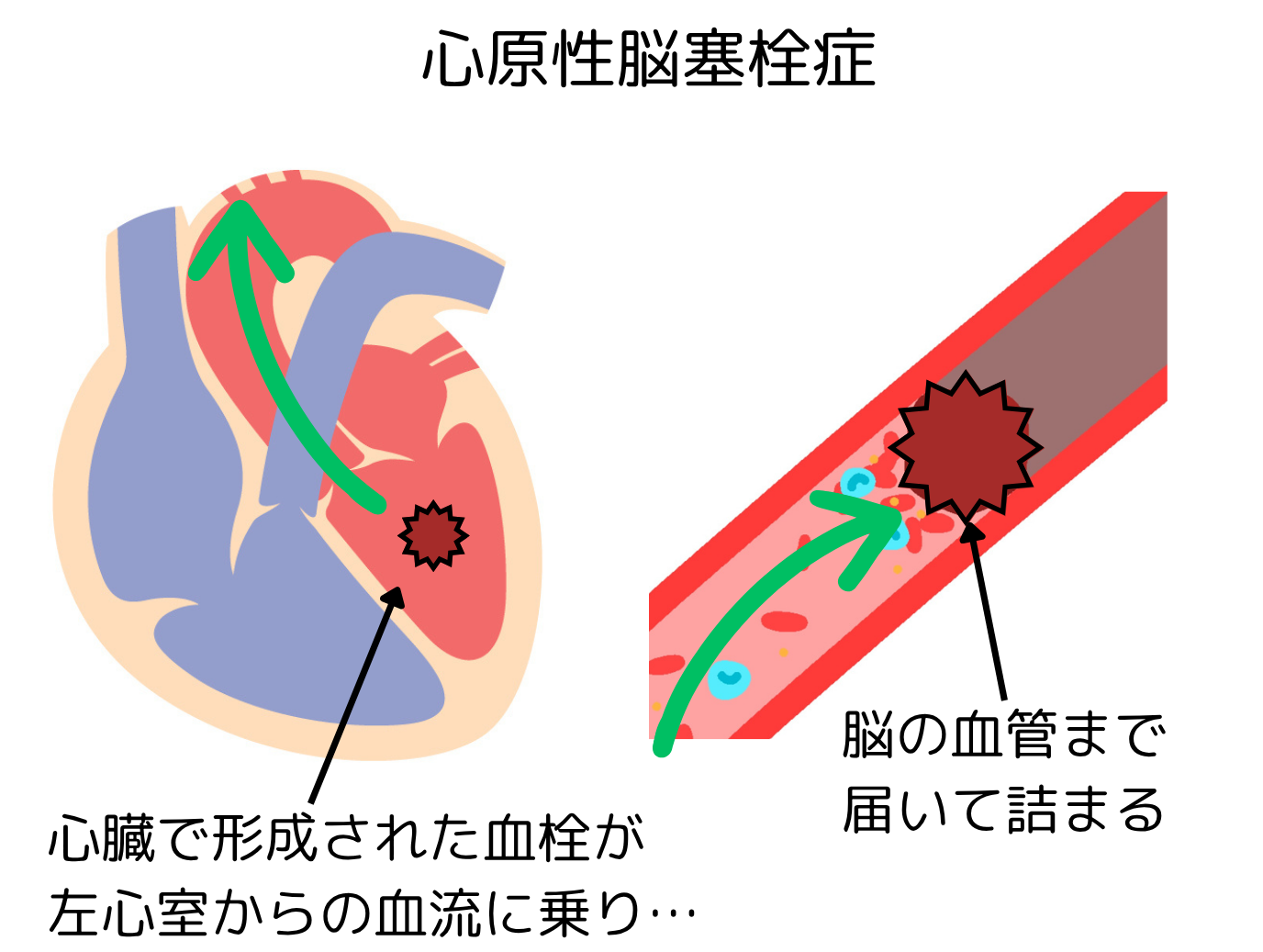

③心原性脳塞栓症

心臓で発生した血栓が血流に乗って脳動脈を閉塞させ、脳梗塞を起こす病態。

心臓で血栓が発生するのは、不整脈や弁膜症などにより血流が滞流することで発生する。

(冬の寒い日、湖は凍るのに河川は凍らないですよね?河川は流れがあるから固まらない。

それと同じ理屈です)

ちなみに血栓形成の要因はVirchow(ウィルヒョウ)の3徴といって3つあるので

気になる方は調べてみてね。

さらに余談ですが。

『脳血栓症』と『脳塞栓症』って微妙に名前が違いますが、どう違うのか分かりますか?

ここから先の解説を読んでいくと、答えられるようになりますよ!

発生機序分類とは

発生機序分類とは、脳梗塞の原因となった血栓や塞栓の発生メカニズムによる分類のことです。いわゆるTOAST分類のことですが、日本では前述の臨床病型分類の方がよく使われる印象です。

①血栓性(Thrombotic)

脳の血管内で血栓が形成され、血管が狭窄または閉塞することで発生します。

通常、動脈硬化が進行した血管に血栓ができて起こります。

『thrombus(スロンバス)』は血栓のことです。

看護師さんならエコー所見の報告書などで『thrombus+』と

書いてあるの見たことあると思います。『血栓あり』ってことですね。

②塞栓性 (Embolic)

心臓や血管内でできた血栓が血流に乗って脳の血管に運ばれ、詰まることで発生します。

心原性脳塞栓症やArtery to Arteryなどがこれに当たります。

③血行力学性 (Hemodynamic)

全身の血圧低下や心拍出量の低下により、脳の血流が不足して起こる脳梗塞です。

いよいよ話の本丸

長々と脳梗塞の分類についてお話してしまいました。いよいよこれから、今回のテーマの本丸です。

『夏に起こりやすい脳梗塞』でしたね。

いままでの解説を読んでくださったあなたなら分かるはずです。

そう、それは血行力学性脳梗塞

夏になると(夏でなくとも)「水分を摂りましょう」という言葉をよく聞きますよね。熱中症対策に非常に重要なことです。

それだけでなく、脳梗塞の予防にも一役買ってくれているのです。

そう、血行力学性脳梗塞の予防に水分摂取は欠かせません。

「血行力学性脳梗塞って何やねん!」という声が聞こえてきそうです。

あまり馴染みのない単語かと思います。

単語の意味から察するになんとなく分かる部分もあると思いますが、せっかくの機会です。

『知っているつもり』から『知っている』に

『知っている』から『説明できる』に

利用者さまに係わる専門職としてレベルアップしていきましょう!

次回予告 血行力学性脳梗塞とは

というわけで、次回分をまるまる使って血行力学性脳梗塞の解説をしたいと思います。夏と言えば、血行力学性脳梗塞!

そう言えるまでの内容を頑張って書いていきますので、次回も是非ご覧ください。

(たぶんそんなこと言う人日本中探してもいないとは思いますが)

ここまで読んでいただきありがとうございました。

それでは、またお会いしましょう。

作業療法士Kでした。

ウキウキ~♪リハビリテーション!